Pubblicato il: 12-9-2025

Condividi

Condividi

Il team che ha condotto lo studio intitolato "Fostering the energy transition in a neighbourhood perspective: towards Positive Energy Districts’ application for a university case study" è composto da:

Il modello di riqualificazione elaborato evidenzia come la generazione energetica in situ arrivi a coprire fino all’80% del fabbisogno annuo. Tuttavia, una riduzione del 40% della domanda energetica non è sufficiente a garantire il pieno rispetto dei requisiti di un PED. Un’analisi complementare, condotta secondo i principi del Life Cycle Assessment, sottolinea la necessità di un approccio olistico, mostrando come neutralità climatica, neutralità degli impatti ambientali e neutralità (o positività) energetica non necessariamente coincidano. La riqualificazione consente una riduzione del 63% della domanda di energia cumulativa lungo l’intero ciclo di vita, accompagnata da una diminuzione del 34% del potenziale di riscaldamento globale.

I Distretti a Energia Positiva (PED) costituiscono uno strumento chiave per promuovere una visione integrata e sistemica dello sviluppo urbano sostenibile. Essi si configurano come catalizzatori della transizione energetica ed ecologica, favorendo l’interazione tra dimensioni tecnologiche, normative, urbanistiche, economiche, ambientali e sociali.

Un Distretto a Energia Positiva è concepito come un'area urbana in grado di raggiungere l'autosufficienza energetica e di operare con emissioni nette di CO₂ nella fase d’uso complessivamente pari a zero. Ciò comporta la capacità, non solo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico, ma anche di generare un surplus di energia (grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili e a basso impatto ambientale) tale da poter essere poi immesso nella rete elettrica.

I PED, in grado di integrare coerentemente il contesto antropizzato e il tessuto urbano con la mobilità e i modelli di produzione e consumo sostenibili, contribuiscono inoltre alla riduzione dei gas climalteranti e al miglioramento dell’efficienza energetica complessiva. Ne consegue un effetto positivo anche sul benessere della popolazione, con potenziali benefici legati alla riduzione della povertà e della vulnerabilità energetica.

In un quadro così articolato e complesso, l’edilizia – sia residenziale che non residenziale – assume un ruolo strategico, rappresentando un ambito prioritario per l’attuazione di interventi di riqualificazione energetica mirati. L’approccio adottato in questa ricerca prevede la definizione e l’applicazione di una metodologia operativa flessibile e coerente rispetto ai requisiti energetici e ambientali propri dei PED.

A partire da un caso studio, sono state modellate e simulate - tramite il tool di analisi energetica EnergyPlus - le prestazioni attuali del distretto analizzato, con l’obiettivo di individuarne criticità e margini di miglioramento. Sono state quindi selezionate strategie di retrofit efficaci e compatibili con il contesto, valutandone anche gli impatti ambientali in un’ottica di ciclo di vita (Life Cycle Assessment), al fine di privilegiare soluzioni coerenti con i principi della sostenibilità.

Lo studio si inserisce nel Progetto di ricerca “GRINS – Growing Resilient, Inclusive and Sustainable”, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha riguardato alcuni edifici del Campus Universitario di Palermo, per i quali sono stati simulati e analizzati diversi scenari di riqualificazione.

La metodologia adottata si è articolata secondo i seguenti step operativi:

1. In riferimento agli edifici universitari selezionati – nello specifico quelli afferenti al Dipartimento di Ingegneria (cfr. Figure 1 e 2) – sono stati condotti numerosi sopralluoghi. A questi ha fatto seguito la raccolta e l’analisi di dati e report tecnici, utili ad integrare nei modelli energetici (sviluppati tramite il software EnergyPlus) le seguenti informazioni:

2. È stata poi effettuata la simulazione in regime dinamico, con verifica dell’accuratezza e dell’attendibilità dei modelli (anche sulla base delle condizioni al contorno e della configurazione complessiva degli edifici), assicurandosi che i risultati simulati rientrassero in un margine massimo di scostamento del ±10% rispetto ai consumi storici registrati.

3. Sono state quindi individuate e integrate nei modelli le diverse soluzioni di efficientamento energetico riportate di seguito, simulandone gli impatti attesi in termini di miglioramento delle prestazioni e riduzione dei consumi:

4. Le strategie di intervento selezionate – analizzate sia singolarmente che in forma integrata – sono state valutate anche dal punto di vista ambientale mediante un approccio di ciclo di vita.

5. Infine, è stata verificata la fattibilità tecnica del raggiungimento di un bilancio energetico positivo, in funzione dei requisiti previsti per i PED.

Lo studio ha analizzato diverse strategie di riqualificazione energetica del distretto - inclusa l’integrazione di fonti rinnovabili - con l’obiettivo di verificarne la conformità rispetto alle specifiche dei Positive Energy Districts. Tali strategie sono state valutate, sia dal punto di vista energetico che ambientale, grazie all’applicazione della metodologia LCA.

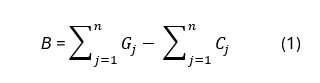

Ai fini della ricerca, sono stati considerati i consumi energetici in situ e la produzione di energia da impianti fotovoltaici installati in copertura, con una valutazione condotta su base annua secondo l’equazione (1).

Dove: B è il bilancio energetico annuo del distretto (in energia finale); Gj è l’energia prodotta, su base oraria, dai pannelli fotovoltaici in copertura (j = 1–8760); Cj è l’energia oraria consumata all’interno del distretto (j = 1–8760).

Per poter estendere la valutazione in ottica PED rispetto al mero confronto annuo tra consumi e produzione fotovoltaica (equazione 1), è stato introdotto un ulteriore criterio ambientale. L’equazione (1) è stata quindi integrata da una condizione di verifica estesa, come segue:

Dove: B′ è il bilancio ambientale annuo del distretto; EbIj è il contributo annualizzato dell’indicatore ambientale per lo scenario pre-riqualificazione (per ogni categoria di impatto j); ErIj,k è il contributo annualizzato degli interventi di riqualificazione k (per tutte le categorie j).

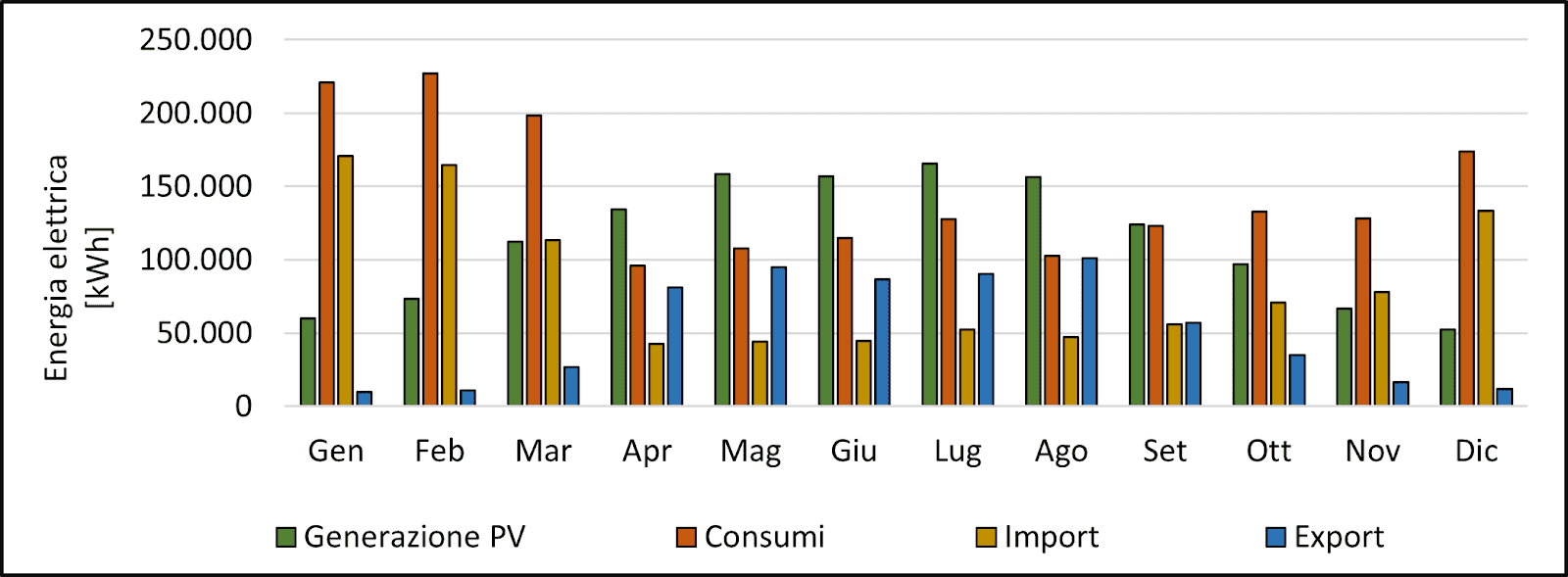

Secondo quanto mostrato nella Figura 3 (che illustra il comportamento energetico del distretto riqualificato per un anno tipo), nei mesi tra aprile e settembre la produzione fotovoltaica riesce a coprire - e talvolta a superare - il fabbisogno del distretto.

Su base annua, tuttavia, la sola installazione dei pannelli fotovoltaici in copertura non garantisce l’autosufficienza energetica, pur a fronte di una domanda sensibilmente ridotta. Tramite la completa elettrificazione del distretto, l’adozione di tecnologie ad alta efficienza e l’integrazione di fonti rinnovabili, è possibile coprire con generazione locale fino all’80% della domanda energetica complessiva.

Questo risultato evidenzia la necessità di valutare soluzioni aggiuntive, come ad esempio l’espansione delle superfici fotovoltaiche, l’adozione di interventi più incisivi ed ulteriori misure di efficientamento energetico.

Per quanto concerne i risultati della valutazione ambientale, emerge un quadro piuttosto articolato. La Tabella 1 presenta un raffronto tra gli indicatori di impatto ambientale del distretto riqualificato, illustrando le variazioni percentuali annue tra lo scenario ante e quello post-intervento. I risultati mostrano andamenti disomogenei e irregolari dei diversi indicatori analizzati.

Indicatore ambientale | Scenario pre-riqualificazione | Scenario post-intervento | Variazione percentuale |

|---|---|---|---|

Potenziale di riscaldamento globale | 1,32E+06 | 8,73E+05 | -34% |

Acidificazione | 3,53E+03 | 4,05E+03 | 15% |

Eutrofizzazione | 9,33E+02 | 1,44E+03 | 54% |

Ossidazione Fotochimica | 3,57E+03 | 3,21E+03 | -10% |

Esaurimento abiotico elementi | 1,09E+01 | 1,74E+01 | 61% |

Esaurimento abiotico combustibili fossili | 1,78E+07 | 1,08E+07 | -40% |

Scarsità idrica | 5,74E+05 | 5,02E+05 | -13% |

Riduzione dello strato di ozono | 3,36E-02 | 5,47E-02 | 63% |

Domanda cumulativa di energia | 1,01E+08 | 3,73E+07 | -63% |

Alla luce della complessità e multidimensionalità del tema trattato, si riassumono di seguito gli elementi chiave emersi dall’analisi:

Risultati principali

Criticità rilevate

Evidenze dall’analisi LCA

Strategie necessarie

Prospettive future

Ringraziamenti

Lo studio pubblicato è stato finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Missione 4, Componente 2, nell’ambito del progetto GRINS - Growing Resilient, INclusive and Sustainable (GRINS PE00000018 – CUP B73C22001260006). I punti di vista e le opinioni espresse sono esclusivamente quelle degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea, né può l’Unione Europea essere ritenuta responsabile per esse.

Tre Modelli per le Comunità Energetiche di area vasta: Cooperativa, Associazione o Fondazione?

Analisi comparata di tre esperienze concrete di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di area vasta: dal rigoroso percorso cooperativo di Livorno alla flessibilità assoc...

Stimare le emissioni di CO2 nel settore elettrico: confronto tra metodi e una riflessione di policy

I metodi per stimare le emissioni di CO2 provenienti dai diversi settori industriali sono classificati dall’IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change a seconda de...

Paola Valbonesi, Direttrice Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", Università di Padova e coordinatrice dello Spoke 6 di Grins, e Marta Castellini,...

2025

2025

Cosa c’è dietro la transizione ecologica? Una call for papers per Rethinking Clusters 2025

Dal 23 al 26 novembre 2025, l’Università di Vale do Itajaí (UNIVALI), in Brasile, ospiterà l’ottava edizione della conferenza internazionale “Rethinking Clusters”, dedica...

2025

2025

Dati, sostenibilità e innovazione: due workshop all’Università di Ferrara

L’8 e il 10 settembre 2025, l’Università di Ferrara ospiterà due giornate di studio su strategie aziendali, impatto socio-economico e contabilità ambientale. Call for pap...

Uno studio condotto dal team di Unisalento (Progetto BAC ECOPOL ENAL) indaga la discrepanza tra l’impatto ambientale reale e quello percepito di alcuni comportamenti sost...

Dietro le quinte delle Comunità Energetiche: cosa racconta davvero la ricerca?

Le comunità energetiche sono celebrate come modelli sostenibili e inclusivi. Ma un'analisi critica della letteratura scientifica rivela contraddizioni profonde tra retori...

Le famiglie italiane e le Comunità Energetiche Rinnovabili: tra interesse e barriere informative

La ricerca su 15.000 famiglie italiane rivela un forte interesse verso le energie rinnovabili. Eppure, il 35% non ha mai sentito parlare delle Comunità Energetiche. Come ...

2025

Filiere agroalimentari sostenibili: il workshop TESSERE a Foggia

Il 13 giugno 2025, presso l’Aula Magna del DEMeT, si terrà il workshop dedicato alla Tematica 7 del progetto TESSERE, nell’ambito dello Spoke 6, WP4.

2025

2025

Un team dell’Università di Palermo parteciperà all’ International Congress on Sustainable Energy and Related Technologies. Il loro studio propone strategie efficaci per l...

Aria purificata in classe: così si riducono le assenze scolastiche

Uno studio sperimentale condotto in scuole primarie milanesi dimostra che i purificatori d'aria riducono l'inquinamento indoor del 32% e le assenze scolastiche del 12,5%,...

Povertà energetica e intelligenza artificiale: il punto a Focus ESG

La professoressa Paola Valbonesi, il professore Stefano Bonetti e l’ingegnere Edoardo Agostini sono intervenuti a ESG per parlare di povertà energetica e soluzioni innova...

Ottimizzazione di Percorsi nel Directed Chinese Postman Problem con Ant Colony Optimization

L’articolo esplora l'applicazione dell'Ant Colony Optimization (ACO) per risolvere il Directed Chinese Postman Problem (DCPP), un problema di ottimizzazione con applicazi...

Mappatura dell’efficienza energetica degli edifici scolastici: dove intervenire?

Il gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara e dell’Università Cattolica (Spoke 6, WP 1) è impegnato nella mappatura dell’efficienza energetica degli edifici scolastic...

Cambiamento climatico e crescita economica nel Mediterraneo: il costo della non transizione

Lo studio analizza l’impatto economico del cambiamento climatico sul Mediterraneo in assenza di transizione verso le tecnologie verdi, fornendo anche il costo sociale del...

2025

2025

Clima e resilienza: la partnership Grins fa il punto sull’adattamento nei sistemi economici

Il 16 maggio si terrà online il workshop “Adaptation for Climate Resilience”, organizzato nell’ambito dello Spoke 6 del progetto Grins. Ricercatori ed esperti si confront...

Verso un ESG sostenibile e democratico per le PMI

I professori Marco Bettiol e Giuseppe Danese dell’Università di Padova, membri dello Spoke 6 WP4, affrontano il tema della rendicontazione ESG per le PMI, proponendo un a...

Le case italiane sotto la lente: un modello innovativo per capire (e ridurre) i consumi energetici

Un nuovo modello open-source simula i consumi energetici degli edifici italiani combinando fisica edilizia e comportamenti degli utenti. Sviluppato nel progetto GRINS, ai...

2025

Interverranno al convegno, per lo Spoke 6, la prof.ssa Silvia Rita Sedita dell’Università di Padova (leader WP 6.3) e la prof.ssa Daniela Baglieri, che appartiene al BAC ...

Il 19, 20 e 21 marzo 2025 si è tenuto a Cortina d’Ampezzo il convegno dal titolo “Transizione sostenibile, competitività e innovazione: il ruolo della Life Cycle Assessme...

Il nuovo indicatore per per mappare e affrontare efficacemente il problema della povertà energetica a livello locale.

Il gruppo di ricerca del Work Package 6.1 dello Spoke 6, nel corso degli ultimi mesi ha pubblicato due policy brief che fanno il punto sulle ricerche svolte finora sotto ...

Il Rapporto Annuale Istat 2024 ha utilizzato per il secondo anno consecutivo la misura dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (OIPE)

Decarbonizzare, e in fretta: politiche al bivio tra urgenza e rischi di disuguaglianza

L’intervista a Paola Valbonesi, coordinatrice di Spoke 6 e WP 6.4. In collaborazione con Laura Bonacorsi (research manager Spoke 6), Cristina Cattaneo (coordinatrice WP ...

Fonti rinnovabili. Servizi a KM0 delle comunità energetiche

Un’introduzione al concetto di servizi di flessibilità per il sistema elettrico: come coinvolgere le comunità energetiche in questo mercato.

Comunità Energetiche: oltre i decreti, le vere sfide

Estratto dell'articolo di Marina Bertolini e Marta Castellini (Università di Padova) pubblicato da Equilibri Magazine su integrazione sistema elettrico, cambiamento dei c...

Fare rete per ridurre le emissioni di CO2. È l’obiettivo del bando a cascata, aperto fino al 21 dicembre, lanciato dall’Università di Padova capofila dello Spoke 6.

2023

2023

Lo Spoke 6 si riunisce all'Università di Padova per il suo kick-off meeting

Si terrà il 20 e 21 novembre all'Università degli Studi di Padova il primo incontro dei partecipanti allo Spoke 6.

Fondazione GRINS

Growing Resilient,

Inclusive and Sustainable

Galleria Ugo Bassi 1, 40121, Bologna, IT

C.F/P.IVA 91451720378

Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 (Infrastruttura e ricerca), Componente 2 (Dalla Ricerca all’Impresa), Investimento 1.3 (Partnership Estese), Tematica 9 (Sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori).