Pubblicato il: 16-9-2025

Condividi

Condividi

"Accounting carbon emissions from electricity generation: A review and comparison of emission factor-based methods"

Autori: Marina Bertolini, Pierdomenico Duttilo, Francesco Lisi, Dipartimento di Scienze Statistiche (Università degli Studi di Padova)

Nonostante l’ampia diffusione di questo approccio, mancava un confronto aggiornato e sistematico tra i metodi disponibili. A partire dalle linee guida dell’IPCC, abbiamo svolto una revisione approfondita della letteratura per comprenderne l’evoluzione e l’applicazione nel settore elettrico.

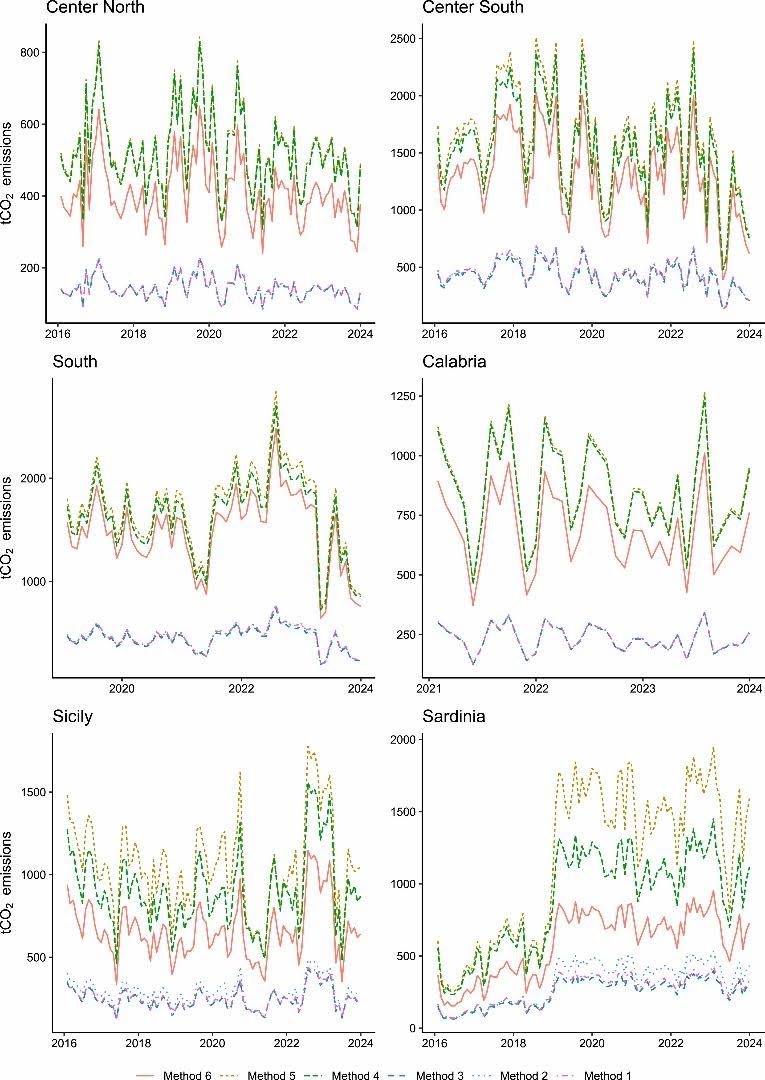

Successivamente, abbiamo confrontato i principali metodi su dati reali del mercato elettrico italiano, suddiviso per zone e con frequenza oraria (2016–2023), per misurare le differenze tra le stime. Lo studio fornisce inoltre un’analisi dell’andamento delle emissioni di CO₂ negli ultimi anni.

I risultati mostrano divergenze significative tra i metodi. Sebbene il Tier 3 sia teoricamente il più preciso, la sua applicazione è spesso limitata dalla disponibilità e dal costo dei dati necessari. La scelta del metodo deve quindi basarsi su criteri coerenti rispetto al contesto e ai dati disponibili.

Per stimare le emissioni da produzione elettrica, è necessario conoscere quanta energia viene prodotta o quanto combustibile viene consumato, e applicare un fattore di emissione che indica quanta CO₂ viene generata per ogni unità prodotta. Tali fattori dipendono dal tipo di combustibile, composizione, tecnologia impiegata ed efficienza dell’impianto.

Le linee guida IPCC propongono tre livelli (Tier) di precisione crescente:

Tier 1: usa valori medi internazionali

Tier 2: utilizza dati specifici per Paese

Tier 3: considera caratteristiche tecniche dettagliate degli impianti

Più alto è il Tier, maggiore è la precisione, ma cresce anche il fabbisogno informativo. La scelta dipende quindi dalla qualità e disponibilità dei dati.

Molti studi, ispirandosi alle linee guida IPCC, hanno cercato di affinare le stime delle emissioni elettriche usando approcci basati sui fattori di emissione. L’analisi di 22 articoli (2009–2021) conferma che il Tier 1 è il più diffuso per via della sua semplicità, nonostante la minore accuratezza. I metodi Tier 2 e 3 sono meno utilizzati a causa della loro complessità e della difficoltà nel reperire dati specifici.

Alcuni studi si sono concentrati sull’impatto delle fonti rinnovabili o sulla scomposizione delle fonti emissive. In Italia, esempi di applicazione del Tier 3 mostrano stime orarie su impianti singoli, ma richiedono un dettaglio informativo elevato. Il metodo Carbon Monitor rappresenta una via intermedia, adattando i fattori IPCC a dati nazionali, con risultati più affidabili.

Abbiamo confrontato sei metodi applicandoli allo stesso set di dati del mercato elettrico italiano (2016–2023), suddiviso in 7 zone e con frequenza oraria. Tutti i metodi si basano sull’approccio dei fattori di emissione e considerano unicamente la produzione interna.

I risultati mostrano che i metodi più semplici tendono a sottostimare le emissioni rispetto a quelli più dettagliati. Le differenze dipendono soprattutto dai parametri considerati: l’inclusione di fattori come il rapporto tra i pesi molecolari di CO₂ e carbonio può portare a stime molto più accurate.

Il confronto dimostra che la precisione non dipende solo dal livello teorico del Tier, ma anche dalla qualità delle informazioni utilizzate. È quindi essenziale scegliere il metodo più adatto al contesto e al tipo di dati disponibili.

Per molto tempo, le emissioni di carbonio sono state considerate solo effetti negativi sull’ambiente, senza alcun costo economico diretto. Tuttavia, con la crescente attenzione verso i cambiamenti climatici, le politiche ambientali si sono evolute, portando alla creazione di mercati delle emissioni: le emissioni sono diventate quindi un elemento che può influenzare i costi aziendali e la competitività.

Oggi, stimare correttamente le emissioni non è solo una questione tecnica, ma anche strategica. Le politiche nazionali e internazionali richiedono il calcolo delle emissioni legate a prodotti e processi, lungo tutto il loro ciclo di vita, e ciò vale per tutti i settori economici.

Un esempio concreto è il sistema europeo di scambio delle emissioni (EU ETS), nato nel 2005 per far pagare chi inquina. Oggi coinvolge settori come energia, industria, aviazione e, dal 2024, anche il trasporto marittimo. Le aziende devono monitorare e mantenere le proprie emissioni entro un tetto stabilito, potendo acquistare o vendere "permessi" di emissione. Questo sistema ha già mobilitato oltre 175 miliardi di euro per sostenere la transizione energetica, tramite fondi europei come l’Innovation Fund.

L’EU ETS ha anche effetti sulle decisioni aziendali, spingendo le imprese a migliorare le proprie performance ambientali, anche in ottica ESG (ambientale, sociale e di governance). Dove non è possibile ridurre le emissioni, sono previsti strumenti di compensazione (carbon offset), ma è importante utilizzare metodi di calcolo affidabili per evitare pratiche scorrette come il greenwashing.

Lo studio sottolinea che l’uso di metodi diversi può portare a risultati molto differenti. Non sempre i metodi più sofisticati (Tier alti) sono i più adatti: in alcuni contesti, come in presenza di pochi dati, possono essere meno efficaci rispetto a metodi più semplici ma ben contestualizzati. In mercati regolati come l’ETS – o in quelli futuri che integreranno criteri ambientali nel calcolo economico – scegliere il metodo giusto è cruciale per evitare distorsioni della concorrenza. Per questo, è importante definire chiaramente, settore per settore, quando e come usare ciascun metodo.

In questo studio sono stati analizzati diversi metodi per calcolare le emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di energia elettrica. I risultati mostrano che i metodi più avanzati, che utilizzano dati specifici per paese e tecnologia (metodi di livello superiore, o Tier, 2 e 3), forniscono stime più accurate rispetto ai metodi base (Tier 1), che si basano su fattori di emissione standard. Tuttavia, se applicati correttamente nel contesto giusto, anche i metodi più semplici possono dare risultati validi.

La scelta del metodo più adatto dipende dalla disponibilità dei dati: si parte dai metodi base e, se disponibili, si usano dati più specifici per aumentare la precisione

L’analisi delle emissioni zonali italiane evidenzia l’importanza di usare fattori di emissione specifici per ciascuna zona, soprattutto in regioni come la Sicilia e la Sardegna, dove l’uso di combustibili fossili è maggiore. In questi casi, le differenze tra i metodi sono significative, dimostrando che la scelta del giusto fattore di emissione è fondamentale per ottenere stime realistiche.

Questo approccio è già adottato da molti paesi europei per migliorare la qualità dei propri inventari di gas serra, in linea con le raccomandazioni ONU. È bene inoltre sottolineare che le tecnologie di depurazione utilizzate negli impianti e l’uso di fonti rinnovabili hanno un grande impatto sulle emissioni complessive: impianti più moderni, infatti, inquinano meno grazie a sistemi di produzione più efficienti.

Infine, poiché il calcolo delle emissioni ha un impatto anche economico e normativo, è importante continuare a migliorare questi metodi ed estenderli ad altri settori e mercati internazionali. L’adozione di approcci dettagliati permette una gestione più consapevole delle emissioni nel contesto energetico globale in continua evoluzione.

Tre Modelli per le Comunità Energetiche di area vasta: Cooperativa, Associazione o Fondazione?

Analisi comparata di tre esperienze concrete di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di area vasta: dal rigoroso percorso cooperativo di Livorno alla flessibilità assoc...

La ricerca condotta sul Campus Universitario di Palermo dimostra come interventi di retrofit ed energie rinnovabili possano coprire fino all’80% del fabbisogno annuo. La ...

Paola Valbonesi, Direttrice Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", Università di Padova e coordinatrice dello Spoke 6 di Grins, e Marta Castellini,...

2025

2025

Cosa c’è dietro la transizione ecologica? Una call for papers per Rethinking Clusters 2025

Dal 23 al 26 novembre 2025, l’Università di Vale do Itajaí (UNIVALI), in Brasile, ospiterà l’ottava edizione della conferenza internazionale “Rethinking Clusters”, dedica...

2025

2025

Dati, sostenibilità e innovazione: due workshop all’Università di Ferrara

L’8 e il 10 settembre 2025, l’Università di Ferrara ospiterà due giornate di studio su strategie aziendali, impatto socio-economico e contabilità ambientale. Call for pap...

Uno studio condotto dal team di Unisalento (Progetto BAC ECOPOL ENAL) indaga la discrepanza tra l’impatto ambientale reale e quello percepito di alcuni comportamenti sost...

Dietro le quinte delle Comunità Energetiche: cosa racconta davvero la ricerca?

Le comunità energetiche sono celebrate come modelli sostenibili e inclusivi. Ma un'analisi critica della letteratura scientifica rivela contraddizioni profonde tra retori...

Le famiglie italiane e le Comunità Energetiche Rinnovabili: tra interesse e barriere informative

La ricerca su 15.000 famiglie italiane rivela un forte interesse verso le energie rinnovabili. Eppure, il 35% non ha mai sentito parlare delle Comunità Energetiche. Come ...

2025

Filiere agroalimentari sostenibili: il workshop TESSERE a Foggia

Il 13 giugno 2025, presso l’Aula Magna del DEMeT, si terrà il workshop dedicato alla Tematica 7 del progetto TESSERE, nell’ambito dello Spoke 6, WP4.

2025

2025

Un team dell’Università di Palermo parteciperà all’ International Congress on Sustainable Energy and Related Technologies. Il loro studio propone strategie efficaci per l...

Aria purificata in classe: così si riducono le assenze scolastiche

Uno studio sperimentale condotto in scuole primarie milanesi dimostra che i purificatori d'aria riducono l'inquinamento indoor del 32% e le assenze scolastiche del 12,5%,...

Povertà energetica e intelligenza artificiale: il punto a Focus ESG

La professoressa Paola Valbonesi, il professore Stefano Bonetti e l’ingegnere Edoardo Agostini sono intervenuti a ESG per parlare di povertà energetica e soluzioni innova...

Ottimizzazione di Percorsi nel Directed Chinese Postman Problem con Ant Colony Optimization

L’articolo esplora l'applicazione dell'Ant Colony Optimization (ACO) per risolvere il Directed Chinese Postman Problem (DCPP), un problema di ottimizzazione con applicazi...

Mappatura dell’efficienza energetica degli edifici scolastici: dove intervenire?

Il gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara e dell’Università Cattolica (Spoke 6, WP 1) è impegnato nella mappatura dell’efficienza energetica degli edifici scolastic...

Cambiamento climatico e crescita economica nel Mediterraneo: il costo della non transizione

Lo studio analizza l’impatto economico del cambiamento climatico sul Mediterraneo in assenza di transizione verso le tecnologie verdi, fornendo anche il costo sociale del...

2025

2025

Clima e resilienza: la partnership Grins fa il punto sull’adattamento nei sistemi economici

Il 16 maggio si terrà online il workshop “Adaptation for Climate Resilience”, organizzato nell’ambito dello Spoke 6 del progetto Grins. Ricercatori ed esperti si confront...

Verso un ESG sostenibile e democratico per le PMI

I professori Marco Bettiol e Giuseppe Danese dell’Università di Padova, membri dello Spoke 6 WP4, affrontano il tema della rendicontazione ESG per le PMI, proponendo un a...

Le case italiane sotto la lente: un modello innovativo per capire (e ridurre) i consumi energetici

Un nuovo modello open-source simula i consumi energetici degli edifici italiani combinando fisica edilizia e comportamenti degli utenti. Sviluppato nel progetto GRINS, ai...

2025

Interverranno al convegno, per lo Spoke 6, la prof.ssa Silvia Rita Sedita dell’Università di Padova (leader WP 6.3) e la prof.ssa Daniela Baglieri, che appartiene al BAC ...

Il 19, 20 e 21 marzo 2025 si è tenuto a Cortina d’Ampezzo il convegno dal titolo “Transizione sostenibile, competitività e innovazione: il ruolo della Life Cycle Assessme...

Il nuovo indicatore per per mappare e affrontare efficacemente il problema della povertà energetica a livello locale.

Il gruppo di ricerca del Work Package 6.1 dello Spoke 6, nel corso degli ultimi mesi ha pubblicato due policy brief che fanno il punto sulle ricerche svolte finora sotto ...

Il Rapporto Annuale Istat 2024 ha utilizzato per il secondo anno consecutivo la misura dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (OIPE)

Decarbonizzare, e in fretta: politiche al bivio tra urgenza e rischi di disuguaglianza

L’intervista a Paola Valbonesi, coordinatrice di Spoke 6 e WP 6.4. In collaborazione con Laura Bonacorsi (research manager Spoke 6), Cristina Cattaneo (coordinatrice WP ...

Fonti rinnovabili. Servizi a KM0 delle comunità energetiche

Un’introduzione al concetto di servizi di flessibilità per il sistema elettrico: come coinvolgere le comunità energetiche in questo mercato.

Comunità Energetiche: oltre i decreti, le vere sfide

Estratto dell'articolo di Marina Bertolini e Marta Castellini (Università di Padova) pubblicato da Equilibri Magazine su integrazione sistema elettrico, cambiamento dei c...

Fare rete per ridurre le emissioni di CO2. È l’obiettivo del bando a cascata, aperto fino al 21 dicembre, lanciato dall’Università di Padova capofila dello Spoke 6.

2023

2023

Lo Spoke 6 si riunisce all'Università di Padova per il suo kick-off meeting

Si terrà il 20 e 21 novembre all'Università degli Studi di Padova il primo incontro dei partecipanti allo Spoke 6.

Fondazione GRINS

Growing Resilient,

Inclusive and Sustainable

Galleria Ugo Bassi 1, 40121, Bologna, IT

C.F/P.IVA 91451720378

Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 (Infrastruttura e ricerca), Componente 2 (Dalla Ricerca all’Impresa), Investimento 1.3 (Partnership Estese), Tematica 9 (Sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori).